インフルエンザが流行しています

インフルエンザは流行期に

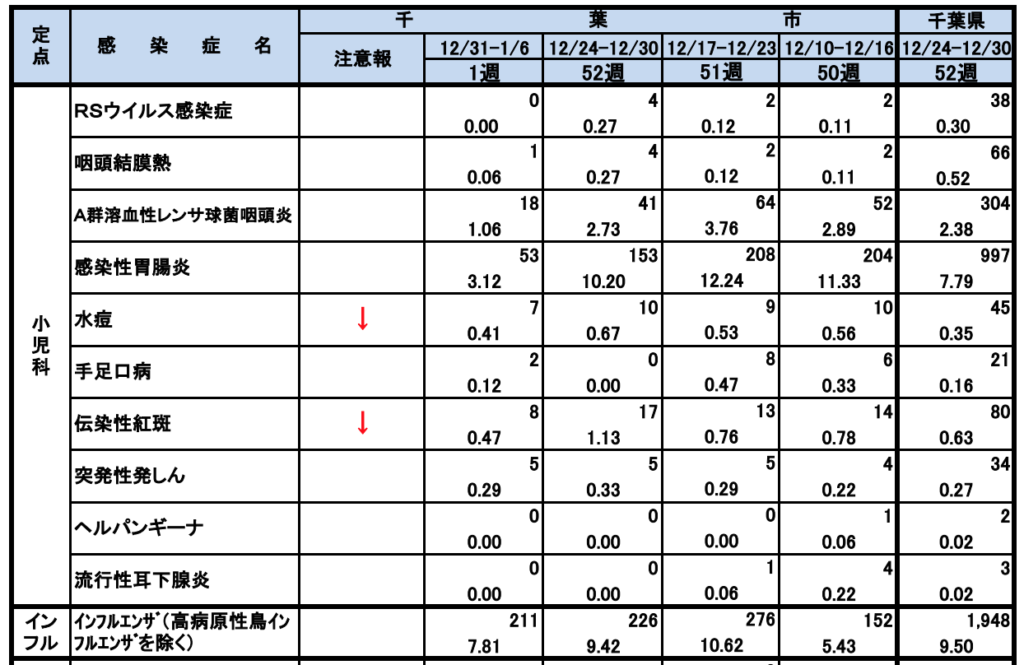

インフルエンザは例年通り12月に流行期に入り、患者数が増加しています。

週の患者数が1を越えると流行期になったと判断します。

千葉市では49週(12/3-12/9)に患者数が1.79となり流行期に入りました。

その後5.43、10.62と着実に増えてきました。

52週と1週で減っているように見えますが、これはそもそも年末年始で患者数を計測している医療機関が開いていないので受診する患者さんが少なく見積もられています。

今週の統計は次週16日に発表されると思いますが、20を軽く越えるのではないでしょうか。そのくらい患者さんが多いです。

現時点では圧倒的に大人の患者さんが多いです。

ですが、来週からはお子さんのいるご家庭はさらなる注意が必要です。

今週火曜日に千葉市立の小中学校が始業式でした。また幼稚園や保育園でも始業式がありました。

例年のパターンと同じだとすると、年末に流行し始めたインフルエンザは、年末年始の間に帰省やイベントなどでの大規模な人々の移動を介して感染を拡大させます。

年末年始にインフルエンザを貰ってしまった大人は年初に会社で感染を拡大させます。子供は冬休みがあるので、年明け当初は患者さんが少ないのですが、始業式を終え学校や幼保が始まると途端に感染が拡大する傾向にあります。

今週すでに近隣の小学校で学級閉鎖になりました。

インフルエンザと確定診断されたお子さんは4人だそうですが、素早く対応したようです。

しかしながら、今は平気なクラスでも今後患者さんは出ることが予想されます。

個人個人の感染対策を徹底してください。

これからのワクチン接種は良し悪し

1月に入って患者さんが急増してから慌てて「ワクチンを打って欲しい」という相談をいただくことがありますが、基本的にはお断りしています。

理由は2つです。

- ワクチンを打っても効果発現まで2週間程度はかかる。その間に感染してしまう可能性がある。

- そもそもワクチンを接種する医療機関にインフルエンザの患者さんがいる可能性があり、そこで感染してしまうリスクがある。

ただし、ワクチン接種を外来と全く別室で実施しているのならば、上記2つ目は無くなりますので考えてもいいかもしれません。

ですが、この時期までワクチンを打たずにきてしまった方は、頑張って生活環境で予防する方が良いような気がします。

インフルエンザを予防するには

インフルエンザの予防は特に奇抜なことはありません。

- 外出時のマスク着用

- うがい・手洗い

- 十分な睡眠時間の確保

- 十分な栄養補給

- 適度な温度と湿度を保つ

- 不要な人混みへの外出を避ける

普通の風邪と一緒です。

インフルエンザは飛沫感染なので、マスク着用は効果があります。

また乾燥すると空気の通り道である気道の表面の防御機能が低下すると言われています。なのでうがいや湿度保持が気道粘膜の防御機能を維持し感染を起こりにくくしてくれます。うがいができない時には水分接種、水やお茶などを飲んでもOKです。インフルエンザウイルスは胃では生きていけません。飲み込んでも問題ありません。喉を潤すことが何より大切です。

十分な睡眠や栄養が摂れていないと、体全体の免疫力低下を招きます。ですので睡眠・栄養は大切です。

そして難しいですが、何より接触しないこと。接触しなければ感染のしようがありません。

ありきたりですが、これらのことを守りながら感染予防に努めていただきたいと思います。

それでも急な発熱や鼻水などインフルエンザの症状が出てしまったら

それでも感冒症状が出現してしまったら、経過観察で治る感冒との見極めが大切です。

インフルエンザは昔は流行性感冒と言われていたこともあるくらい、症状が感冒と似ています。

感冒との見極め方は下記の4点です。

- 突然の発症

- 高熱

- 上気道炎症状

- 全身倦怠感や関節痛などの全身症状

インフルエンザは感冒に比べ突然発症します。感冒のように、最初は喉、次は咳、徐々に微熱がでる、、、みたいな経過はとりません。全ての症状が突然出現します。

熱も突然出ます。38度〜40度程度の熱が突如出た時にはインフルエンザを考えます。逆に37度程度の発熱の時にはあまりインフルエンザを考慮しません。

インフルエンザは上気道の炎症が主体の感染症です。たまに下痢と発熱でインフルエンザでは?と受診される方がいらっしゃいますが、下痢だけのインフルエンザは基本的にはありません。(上気道炎症状に下痢を併発することはあります)

そして感冒と異なり、顕著な倦怠感や関節痛があります。

これらの症状が揃った時にはインフルエンザを強く疑います。

小さいお子さんや、高齢者、免疫力を低下させるような治療(ステロイドや免疫抑制剤など)を受けている方は重症化や二次感染のリスクがありますので、受診を積極的に検討してください。

それ以外の方については、受診をするかしないかは判断にお任せいたします。

上記以外の方であれば、インフルエンザと言えども重症化することはあまりなく、通常であれば平均3日程度で解熱します。抗インフルエンザ薬はそれを24時間程度短縮することができますが、どのみちインフルエンザであれば5日は自宅で待機しなければならないので、休まなければいけない期間は変わりありません。

上記以外の方で受診を考慮する方は、症状がものすごく辛いか、1分1秒でも早く症状を緩和したいという方です。

インフルエンザの所見が全て 迅速検査は補助的なツールで万能ではない

インフルエンザを疑う患者さんが来院したら、まず診察を行います。

その結果インフルエンザの可能性が高ければインフルエンザと診断します。

よく検査してくださいと頼まれることがありますが、全員には行いません。

インフルエンザには迅速診断キットがあり、医療機関で頻用されています。

しかし、このキットは未だ万能ではありません。

とある研究では、インフルエンザ迅速診断キットの感度は62.3%だったと報告されています。(http://annals.org/aim/fullarticle/1103756/accuracy-rapid-influenza-diagnostic-tests-meta-analysis)

感度とは陽性の検体をちゃんと陽性と判断できる確率を言います。

つまりインフルエンザの迅速診断キットはインフルエンザの患者さんを5人に2人は見逃すということになります。

なぜこんな不確かなキットが認められているのかというと、これはそもそも全ての患者さんのインフルエンザを正確に診断するために開発されたものではないためです。

このキットはインフルエンザかどうか疑わしい症例に対して補助的に実施するキットであり、疑わしいけど検査したら陽性でしたという時に、遅滞なく隔離できるというメリットがあるために用いられています。

ですので、先ほど書いた通り全員には実施しません。

診察の結果インフルエンザも考慮できるけど確証が得られない、どちらかというとインフルエンザっぽくないけどな〜くらいの方には迅速検査を実施します。

インフルエンザは基本的には問診や診察所見で診断をつける病気です。

検査は行わないことが往々にしてあるということをご承知ください。

インフルエンザと診断されてしまったら

その上で、最終的にインフルエンザと診断されてしまったら、ごめんなさい。

腹を括って5日間おやすみください。

学校保険法ではインフルエンザに罹患した際の出席停止期間を「発症から5日後、かつ解熱から2日後」と定めています。

また未就学児の場合は発症から5日後は変わりませんが、解熱から3日後となっています。未就学の幼児の年代は免疫機能が十分ではないため、ウイルスが長く体に残ると言われているため、解熱からの観察期間を長く設定しています。

大人の場合、明確な決まりごとはありません。基本的にはどのお医者さんも学校保険法の基準に慣い、発症から5日後、解熱から2日後までの休養を指示しているようです。

決まりがないからと言って、解熱してすぐに出勤などすると、インフルエンザが蔓延して職場が崩壊します。自分が抜けて迷惑をかけてしまうと思って早く出勤したりするとそれが裏目になり、逆に職場に迷惑をかけてしまう可能性が高いので、決められた日数休養してください。

5日後や2日後の注意点ですが、発熱した日、解熱した日は0日目と数えます。発症した日、解熱した日は1日目ではありません。ここを勘違いされている方が多いので注意が必要です。

例えば月曜日に発症したとすると、月曜日は0日目です。5日目は土曜日になり、出席、出勤可能なのはその翌日の日曜日となります。

治療は薬物療法と生活療法があります。薬物療法は後述します。

生活療法とはすなわち、規則正しく休息することを言います。

十分な睡眠に、安静、脱水予防のための水分接種を行ってください。

立っていたり、座っているだけでもその筋肉を維持するために体力を消耗します。

寝ていなくても横になることも大切です。

インフルエンザの薬物療法 種類とその特徴

インフルエンザには抗インフルエンザ薬という対抗する薬があります。

なんとなくやっつける薬のイメージがあるかと思いますが、やっつける薬ではありません。有り体に言えばインフルエンザウイルスを増えにくくする薬です。

増えにくくしている間に免疫力がインフルエンザウイルスをやっつけてくれるのを待つというのが薬物療法の基本的な戦略となります。

抗インフルエンザ薬には以下のものがあります。今回は薬価にスポットを当てて解説してみます。(薬価は2019年1月現在のものです)

- タミフル(オセルタミビル)

- リレンザ(ザナミビル)

- イナビル(ラニナミビル)

- ラピアクタ(ペラミビル)

- 麻黄湯

- ゾフルーザ

タミフルからラピアクタまではノイラミニダーゼ阻害薬と言います。インフルエンザウイルスは細胞内に侵入し、細胞内で増殖し細胞外に放出され拡散していきます。

細胞外に出るときにノイラミニダーゼが必要なのですが、それをブロックすることで細胞内で増殖したウイルスを外に出さないようにすることで薬効を発揮します。

タミフルは1日2回5日間内服する必要があります。昨年までは異常行動の懸念から10代の小児への投薬はしないように通達されていましたが、昨年明確な因果関係はないとの結論が出て、10代での使用も可能になりました。https://www.yakuji.co.jp/entry65032.html

また今年タミフルのジェネリック医薬品が発売されました。

タミフルが総額で2720円(これに健康保険の保険割合をかけると自己負担額が算出できます)かかるところジェネリックのオセルタミビルは1360円と安価です。

リレンザは吸入薬です。1日2回5日間吸引する必要があります。

薬価総額は2942円です。

イナビルも吸入薬です。処方された日に吸入薬2個を吸入するだけで治療が終了します。

タミフルやリレンザは5日服薬しなければならず、解熱後の服薬中断が問題となっています。イナビルは処方された日に吸入するだけで治療が終了するため、服薬中断の心配がありません。そういった意味では簡便です。

しかしながら薬価は4280円と高額です。

ラピアクタは抗インフルエンザ薬唯一の点滴による注射薬です。

一回の点滴でタミフルよりも早い解熱効果があるとも言われています。

しかしこれも薬価が高く6216円と標準の大人の用量では最高値です。

麻黄湯は名前の通り漢方です。インフルエンザウイルスに感染すると細胞内でのウイルスを駆除する機構が阻害されますが、麻黄湯はそれを回復させる力があり、それによりウイルスの増殖を抑制しているようです。

解熱効果は案外タミフルと同等程度あるとの報告もあり、侮ることはできません。

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/special/pandemic/topics/201202/523756.html

薬価は5日間内服したとしても289円と激安です。

選択肢の一つにしても良いかもしれません。

ゾフルーザは昨年発売された新薬です。

細胞内でインフルエンザウイルスの増殖そのものを抑える力があります。

処方された日に2錠内服するだけで治療が完了します。イナビル同様治療中断の心配がなく簡便な薬です。

薬価は4789円です。新薬ですのでラピアクタ以外では最高です。さらに、体重80kg以上の患者さんは4錠内服する必要があり、そうなると9578円と大変高額な薬になります。

以上各薬剤の薬価と負担割合による実費を表にまとめてみました。

| 薬剤名 | 薬価 | 3割負担 | 1割負担 |

| タミフル | 2720 | 816 | 272 |

| オセルタミビル | 1360 | 408 | 136 |

| リレンザ | 2942 | 883 | 294 |

| イナビル | 4280 | 1284 | 428 |

| ラピアクタ | 6216 | 1865 | 622 |

| 麻黄湯 | 289 | 87 | 29 |

| ゾフルーザ | 4789 | 1437 | 479 |

| ゾフルーザ(80kg以上) | 9578 | 2873 | 958 |

薬剤の薬価は2019年1月のもの

タミフルジェネリックであるオセルタミビルは3割負担でタミフル、リレンザの半額、イナビルより900円ほど、ゾフルーザより1000円ほど安いことがわかります。

今回はあえて、薬効の差については触れません。

薬効についてはどの薬剤も症状改善効果はタミフルと同等という報告が多いです。

ゾフルーザもウイルス検出はタミフルよりも短縮されているようですが、症状の消失に関してはタミフルとあまり差がないようです。

現時点ではどれを服薬しても同等と考えています。

とすると、服薬が守れるならば薬価が安いものの方が患者さんの負担が少なくて済むので良いのかもしれません。

その点でオセルタミビルは本年市販された薬としてゾフルーザ同様注目されて良いのではないかと思います。

インフルエンザと診断され、投薬を考慮するならば、上のような特徴や値段を把握した上で、主治医の先生と相談しながら薬を選択すると良いでしょう。

まとめ

今回の内容をまとめます。

- 今シーズンのインフルエンザは流行期になりました。

- もはやワクチンを接種するのはやや遅いと思います。

- うがい・手洗い、良い睡眠、良い食事、マスク着用、外出を控えるなど予防に努めてください。

- それでも感冒症状が出たら、インフルエンザかどうかの判断をしてみてください。風邪なら自宅待機。インフルエンザっぽくて症状が耐えられなければ受診を。

- インフルエンザの検査は万能ではありません。症状だけで診断することもあります。

- インフルエンザと診断されても必ずしも抗インフルエンザ薬を内服する必要はありません。症状が許容できるなら自宅安静だけで3日程度で改善します。

- 内服薬には色々あります。薬効にそれほど差はなく、利便性などで値段が異なります。自身の体調やそれぞれの特徴によって主治医と相談し薬を選択しましょう。

以上、インフルエンザとの付き合い方でした。

参考にしていただければ幸いです。

最近のコメント